健康経営

2025年3月10日、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に5年連続で認定されました。

当社では、健康経営を推進するために「阪急阪神エクスプレス 健康宣言」を次のとおり制定しています。

阪急阪神エクスプレス 健康宣言

阪急阪神エクスプレスでは、一人ひとりが自らの心身の健康に高い意識を持ち、職場の仲間や家族とともに、健康保持と増進に取り組みます。

私たちが健康で、生き活きと輝くことは、従業員、お客様、お取引先等のあらゆる個を尊重し、物流事業を通じて、将来にわたり世界に貢献し続けるという、私たちの願いをかなえるための基盤となります。

ここに阪急阪神エクスプレスは、「阪急阪神Wellnessチャレンジ」をスローガンに、一人ひとりの健康づくりを積極的に支援するとともに、元気に働くことができる職場環境づくりに努めることを宣言します。

2018年7月

株式会社阪急阪神エクスプレス

代表取締役社長 健康経営推進責任者

谷村 和宏

この健康宣言は、「健康経営」という視点から、従業員やその家族の健康に対する認識を明確にすることにより、一人ひとりの健康意識の向上と働きやすい職場の実現を推進するために制定したものです。

今後は、この「阪急阪神エクスプレス 健康宣言」に基づき、従業員やその家族の健康増進のために、健康経営に取り組んでいきます。

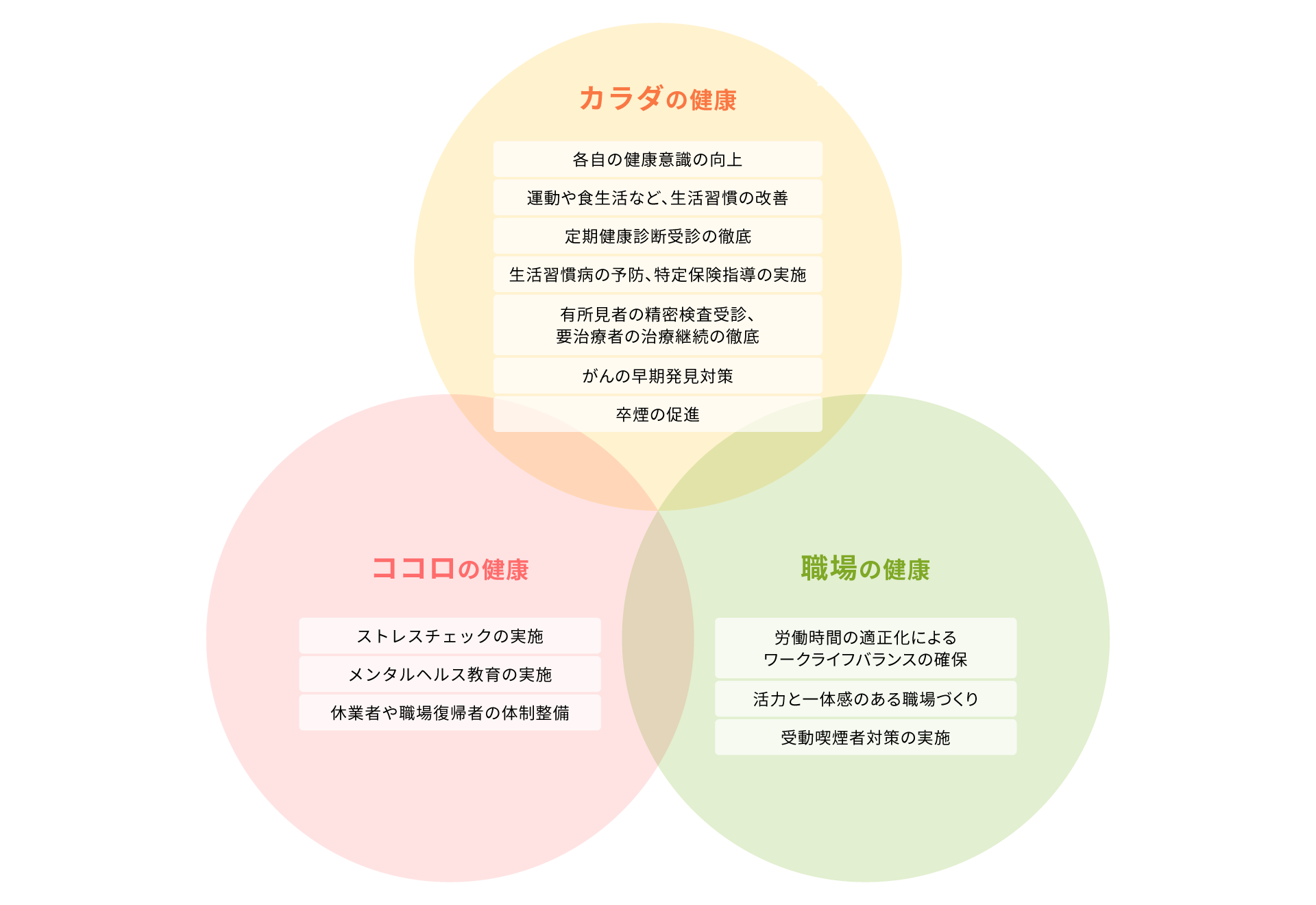

「阪急阪神 Wellnessチャレンジ」の重点施策方針

健康経営の推進体制

当社は、総務人事部担当役員を統括責任者・総務人事部を健康経営担当部署とし、健康経営を推進しています。

各事業所の衛生委員会、産業医、阪急阪神健康保険組合、労働組合と連携し、施策の計画、実行、見直しを行うことで健康経営の継続的改善を図っています。各事業所では、健康経営推進担当者を任命し、健康経営の施策の推進を担っています。

健康経営担当部署で検討し、実施する事項は経営会議等において経営層へ報告しています。

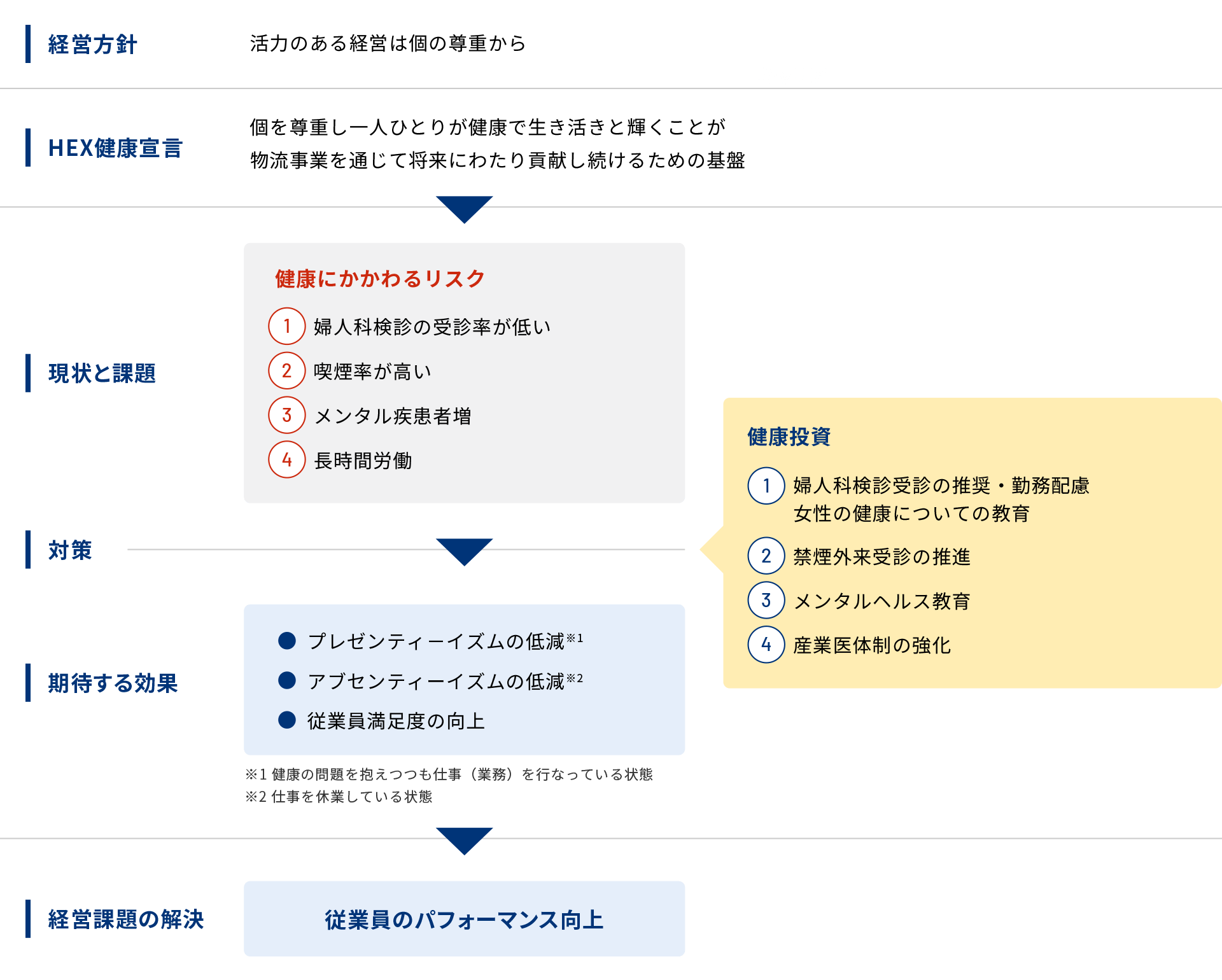

健康経営で解決したい経営上の課題

~健康経営で目指すもの~

健康宣言に基づき、健康経営を推し進めることによって、事業にたずさわる従業員一人ひとりが多様な個性や能力を発揮し、いきいきと働くことのできる活力ある組織を実現していきます。

従業員とその家族の心身の健康を実現することによって、アブセンティーイズム及びプレゼンティーイズムの低減と、従業員満足度の向上を目指し、それにより、従業員のパフォーマンス向上、ひいては中長期的な企業価値の向上につなげていきます。

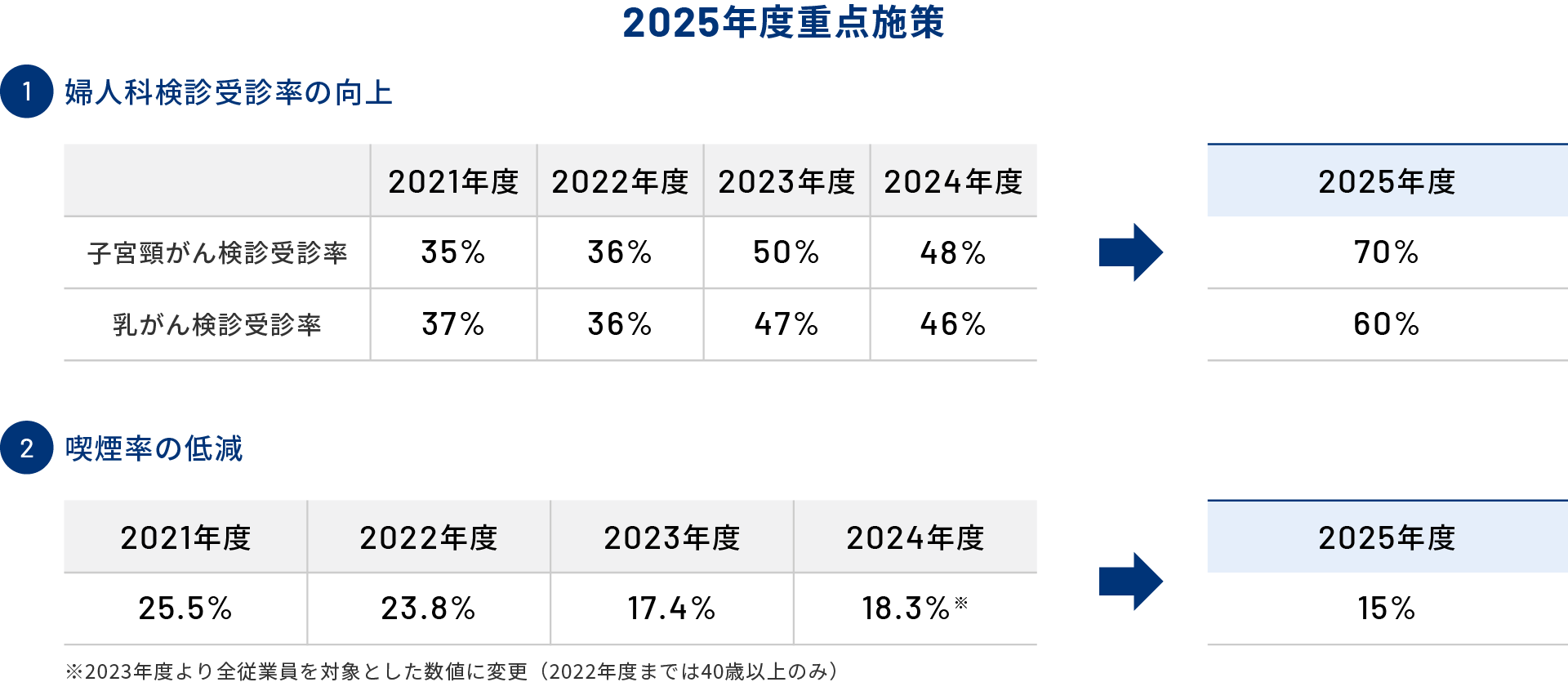

当社の健康課題と目標数値

背景・具体的取り組み

1.婦人科検診受診率の向上について

当社には約50%の女性従業員が在籍しており、早期発見により治癒が期待できる乳がん・子宮頸がんの検診受診率を向上させることは、社員の健康増進のためには非常に重要であると考えています。

一方で、婦人科検診の受診率は決して高いとは言えず、社内アンケートの結果から婦人科検診を受診しやすい環境を整えるとともに、女性の健康に関する情報提供や研修機会を作ることで、社員の意識を変えていく必要があることが分かりました。

そこで全従業員に対して、e-learningやWEBセミナーによる教育を行い、女性の健康に対する理解度の向上や、社内制度の認知度向上に努めてまいりました。特に、①婦人科検診助成制度②婦人科検診のための勤務配慮③女性従業員向けの啓発セミナーを実施④全従業員向けの動画研修⑤バス健診の実施を進めています。

そういった取り組みの成果として、取り組みを開始した2021年度は受診率が30%程度でしたが、2024年度の受診率は、子宮頸がん検診受診率48%、乳がん検診受診率46%となりました。

2025年度は、①婦人科検診助成制度や、②婦人科検診のための勤務配慮について、20代女性従業員の認知度が低いことが課題であることから、社内アンケートの実施や、新入社員研修のプログラムに盛り込むなど、更なる社内制度の周知を図り、社内掲示版への資料掲載もすることで、より社員の目に触れる機会を増やすようにしました。

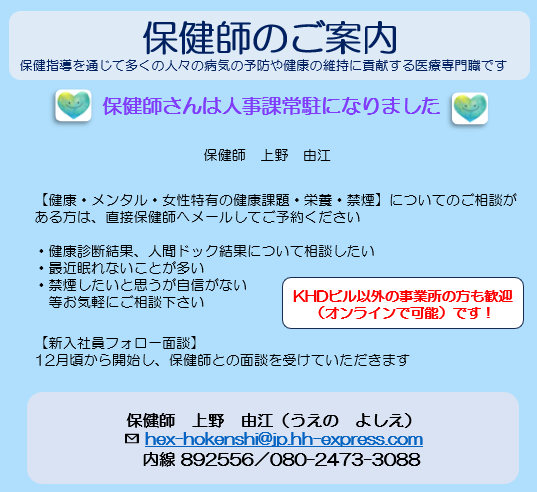

また、2025年度より新たに保健師が常駐となり、心身の不調を感じる際に気軽に相談できる体制を整え、今後は、保健師にも参画いただいた動画研修を実施予定です。女性従業員が自身の健康課題に着目することで、長く健康に働くことができる環境をめざし、社内周知や検診機会の充実、補助対象の拡大など計画しています。

2.受動喫煙防止・喫煙率の低減について

当社では、喫煙率の低減に向けて、2020年度から本格的な取り組みを始めました。具体的には、就業時間内を完全禁煙とし、健康保健組合で実施するオンライン禁煙外来受診の推奨を行ってきました。2022年度には、禁煙や受動喫煙に関する教育、社内アンケートを実施、2023年度からは喫煙対策についての意見交換会を実施し、8月1日を禁煙DAYに設定、22日をスワンスワンDAYに制定するなど、禁煙に関する意識向上に向けた取り組みを現在も強化しています。その結果、直近2024年度の喫煙率は18.3%※であり、「2025年度までに15%以下」という目標まであと3.3%となり、これらの取り組みの成果が少しずつ表れています。※算出方法を40歳以上の社員から全年齢社員へ変更

今後は、アンケート結果も活かして、施策内容を重ねて検討しつつ、受動喫煙防止と更なる喫煙率の低減を目指します。

その他健康経営に関連する各指標について

重点施策以外でも、健康経営に関する各指標を確認し、数値の改善を目指しています。

| 項目 | 年度 | ||

|---|---|---|---|

| 2022 | 2023 | 2024 | |

| 血圧リスク者率 | 0.7% | 0.1% | 0.1% |

| 運動習慣比率 | 22.6% | 24.5% | 23.0% |

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |

| 特定保健指導受診率 | 29.8% | 34.4% | 算出中 |

| ストレスチェック受検率 | 85.4% | 89.5% | 88.5% |

| ストレスチェック健康リスク値 | 100 | 105 | 105 |

| 平均年次有給休暇取得日数 | 10.3日 | 11日 | 11.4日 |

| 平均時間外時間 ※1 | 27時間 | 31時間 | 29時間 |

| 平均勤続年数 | 15.9年 | 20.2年 ※2 | 19.8年 |

| 従業員のヘルスリテラシーの状況 (研修の受講率) |

70% | 69.8% | 94.1% |

| ワークエンゲージメント※3 | - | 3.44 | - |

| プレゼンティーイズム | - | 23.6% | 23.1% |

| 労働災害件数 | 1件 | 0件 | 4件 |

| 死亡災害件数 | 0件 | 0件 | 0件 |

※1 社員のみの値

※2 定年延長制度(65歳まで定年年齢の引き上げ)の導入により母数変更となる

※3 隔年での測定(2021年実績:3.53)

具体的には、以下の施策を行ってまいります。

-

保健師により定期健康診断事後面談/メンタル・健康についての各種相談対応

2022年より保健師を導入し、新入社員や経験者採用に対して、メンタルフォロー面談を実施しています。

そのほかにも定期健康診断受診後の特定保健指導の受診勧奨について、保健師より対象者へ連絡を行っています。保険師面談

-

定期健康診断の就業判定と実施後の指導

国内に点在する全事業所の従業員に対し、定期健康診断後の産業医の就労判定を行っています。 また定期健康診断の就労判定・再診のご案内等について、従業員の理解促進のため社内掲示板にて案内しています。

-

歩活の推進(健康保険組合主催のオンラインウォーキングイベント)

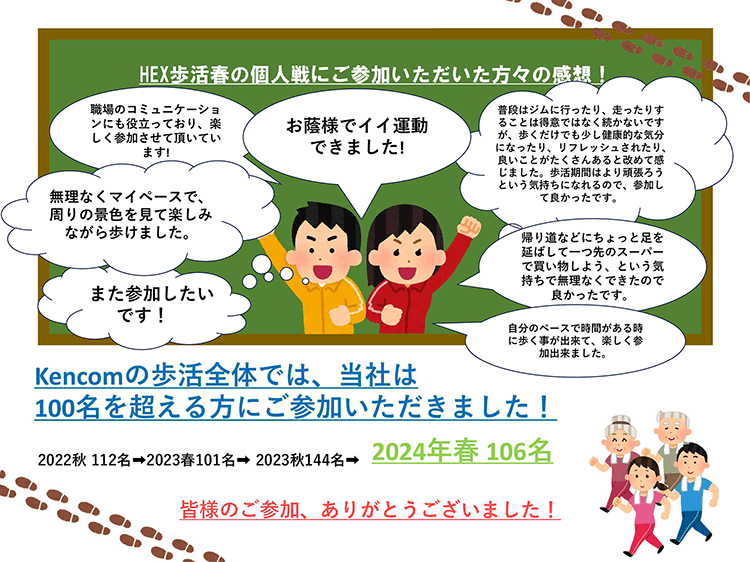

運動習慣定着に向け、健康保険組合が主催しているウォーキングイベント「みんなで歩活(あるかつ)」への参加を会社として奨励し、 優勝者には表彰式の開催と景品の授与を行っています。2024年度も春にイベントを開催し、参加した従業員へアンケートを実施したところ、78%が「楽しんでウォーキングができた」と回答しています。

歩活に対する社員からの感想

-

精神科医と産業医の選任

精神科の専門医と契約し、長期欠勤者、メンタルダウン、復帰して間もない従業員等に対し、幅広く継続的に面談を実施しています。また、人事課との連携を密にとり、様々な職場の相談に対応をしています。

-

研修(がんの予防/健康経営)の実施

従業員一人一人が心身の健康状態に関心をもっていただけるよう、毎月全従業員に対しeラーニングによるヘルスリテラシー教育を実施しています。

-

健康に配慮した食事の提供

生活習慣の改善について、当社では「スマートミール(弁当)」を一部の事務所で提供しています。「スマートミール」とは、厚生労働省の掲げる「生活習慣病予防その他の健康増進を目的として提供する食事の目安」を基本とした食事を指し、一食の中で主食・主菜・副菜がそろっている健康な食事・食環境に関する認証を取得しているお弁当を提供しています。

スマートミール弁当を代表取締役社長が試食

-

労働安全衛生とリスクマネジメント

当社ではグループのリスクマネジメント体制のもと、各部署において「発生可能性」「影響度」の観点から新規事業・既存事業におけるリスク評価を実施しております。労働安全衛生分野については総務人事部が主幹部署となり、リスク源の特定・評価・リスク低減のための適切な対応策を実施しております。

2025年度は従業員の心の健康への影響を最重点課題とし、以下対応策を実施しております。

<実施済の対応策>

・コンプライアンスの手引きに基づいた行動規範の順守を整備・実施

・常勤保健師の採用、精神科の産業医との連携強化

・職場におけるストレスチェックの実施、高リスク事業所への改善策の検討・実施

そのほかにも下記のような施策を実施しています。

- 産業カウンセラーとの提携

- 特定保健指導の実施、推進

- 感染症予防対策の実施

- 衛生委員会での健康経営に関する各施策の議論と推進

- 社内掲示版を利用した健康情報の提供

その他

- サントリーウエルネス株式会社様より、当社の健康経営の取り組みについて2022年12月19日に取材を受けました。

- 取引先である大和ライフネクスト株式会社様と、健康経営の取り組みや方針について勉強会を実施し、非常に有意義な情報交換の場となりました。